Por The New York Times | Katherine Eban

El 14 de mayo salí a correr, asombrada ante mi libertad recién recuperada. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acababan de aprobar que las personas vacunadas dejaran de usar cubrebocas al aire libre. En el Prospect Park de Brooklyn, un día soleado día de primavera, reflexioné sobre lo que parecía un milagroso cambio de paradigma: al parecer, ya no tenía que temer que los demás corredores me matarían, o yo a ellos.

Después de 14 meses de calcular los riesgos —los peligros de un viaje en ascensor o la fatalidad de un viaje al supermercado—, de repente era más fácil imaginar un futuro sin COVID-19. Nuestro presidente estaba muy comprometido con la erradicación del virus. Estados Unidos podría liderar el mundo en el despliegue de vacunas. Y el 4 de julio, aunque con advertencias, el presidente Biden anunció: “Hoy, estamos más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal”.

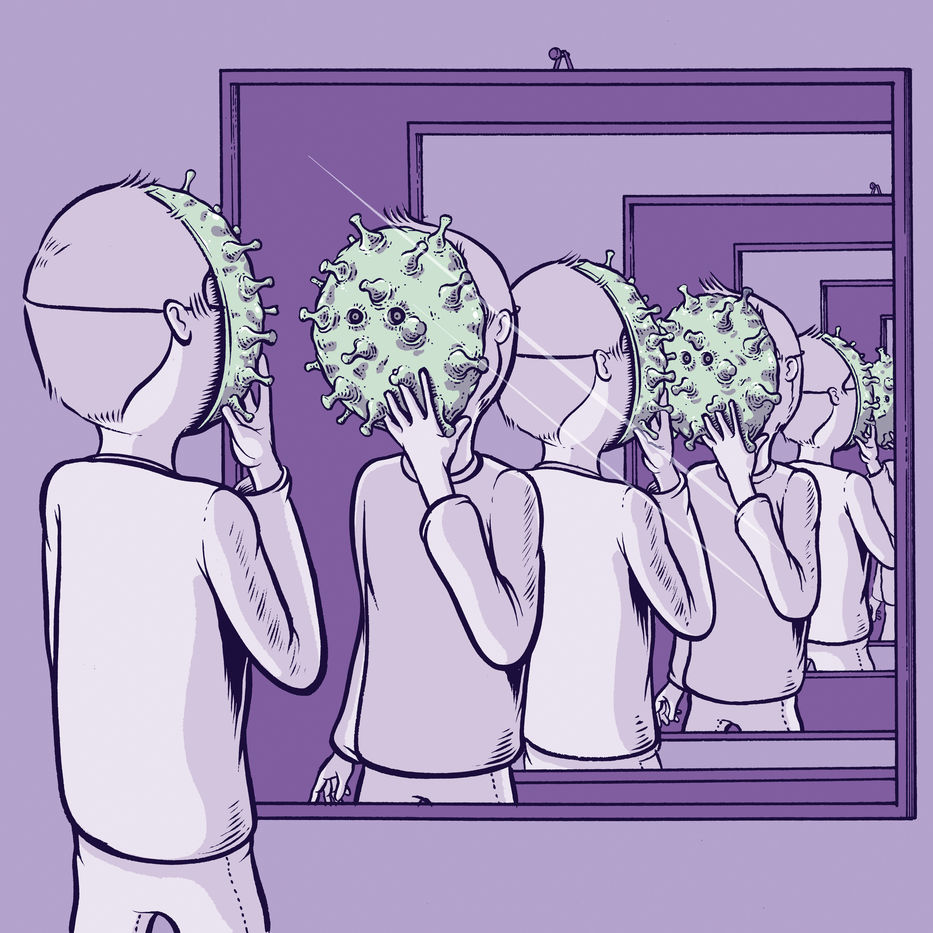

Todos sabemos lo que pasó después: a las pocas semanas de esas declaraciones, los casos se dispararon, las unidades de terapia intensiva se desbordaron y una vez más recordamos el poder que tenía la COVID-19 para burlarse de nosotros. Esa esperada independencia parece ahora algo diferente: un enfrentamiento, con el asesino al otro lado de una puerta que estamos cerrando a cal y canto.

Incluso mientras los casos disminuyen de nuevo y la cantidad de personas vacunadas aumenta, una idea que alguna vez resultó impensable se abre paso entre las presunciones de que venceríamos a la COVID-19. Anthony Fauci la puso de manifiesto en una conferencia de prensa de la Casa Blanca este mes: “Va a ser muy difícil —al menos en el futuro previsible y quizá para siempre— eliminar por completo este virus altamente transmisible”.

Resulta siniestro concebir que el SARS-CoV-2 haya llegado para quedarse, pero puede que pensar así sea justo lo que necesitamos para organizarnos con eficacia a largo plazo, mejorar bastante nuestra respuesta a la pandemia e incorporar salvaguardias a nuestra vida cotidiana. “Es un mensaje desagradable”, dijo Matthew Hepburn, quien, desde que hablamos, se ha convertido en asesor especial de la Oficina de la Casa Blanca para Políticas de Ciencia y Tecnología (OSTP, por su sigla en inglés). “Todos queremos que se acabe. Pero los planes de contingencia para la respuesta a largo plazo son en verdad fundamentales”.

De hecho, el optimismo podría convertirse en “uno de los mayores obstáculos” para dichos planes, afirmó Jeremy Farrar, director de Wellcome, una fundación mundial de salud con sede en Londres. Si pensamos que la COVID-19 desaparecerá, entonces bajamos la guardia y dejamos de hacer las inversiones básicas que necesitamos ahora.

En lugar de debatir acerca de cómo acabar con la pandemia, debemos hablar de cómo vivir con ella. “Tenemos que empezar a pensar, planificar y asumir en todos los sentidos que es una infección endémica humana y que nunca va a desaparecer”, afirmó Farrar.

¿Cómo podría ser un futuro con la COVID-19? Para responder a esta pregunta, me dirigí a Ali Mokdad, director de estrategia para la salud de la población en la Universidad de Washington. Epidemiólogo y estadista, empezó a hacer proyecciones para su sistema hospitalario al comienzo de la pandemia: ¿cuántas camas necesitaría para atender a los pacientes infectados? Con un equipo de 15 personas, hizo los cálculos.

Ahora, con un equipo de 60 personas y 7700 colaboradores en todo el mundo, está publicando proyecciones de la propagación de la pandemia a cuatro meses para todos los países del mundo, además de compartir sus modelos pandémicos con el grupo de trabajo de la COVID-19 de la Casa Blanca y otros.

Desde su punto de vista único, Mokdad puede trazar, de un modo literal, un mapa de cómo nuestro deseo de reclamar una victoria prematura, en lugar de aceptar la continuidad del virus, nos ha llevado a desechar las restricciones, con un efecto mortal. Su revisión del recuento de cadáveres previsto para los Estados Unidos es ascendente, con un total de al menos 828.000 muertes por pandemia para el 1 de febrero de 2022. Los cubrebocas, que tantos estadounidenses dejaron de usar cuando parecía que el fin de la pandemia estaba a la vista, aún podrían marcar la diferencia: si el 95 por ciento de los estadounidenses lo usara, su modelo prevé alrededor de 56.000 muertes menos para el 1 de febrero.

En el futuro más distante, Mokdad no ve “independencia de un virus mortal”, para hacer referencia a las palabras del presidente estadounidense. “Esperaríamos que la transmisión nunca sea de cero”, me dijo Mokdad. “El virus va a permanecer con nosotros por un buen tiempo”; lo cual significa que las muertes y los esfuerzos para evitarlas, podrían continuar durante años.

Los expertos están tratando de prever cómo será la vida con el SARS-CoV-2, un ejercicio que puede ser sombrío pero que también está lleno de promesas científicas.

Una variante que se da a la fuga (tan infecciosa que escapa a nuestras mejores defensas de la vacuna de ARNm) no es una certeza, dijeron los expertos con los que hablé. Pero tampoco es descabellado, en parte por la lentitud con la que vacunamos al mundo. Eric Topol, profesor de Medicina Molecular en el Instituto de Investigación Scripps, comentó que el peor de los casos podría “cambiar todo el panorama” y ponernos “de nuevo en el punto de partida, con los cubrebocas y el distanciamiento como única defensa”. Pero puede evitarse, según él y otros.

Aceptar la posibilidad de que la COVID-19 llegó para quedarse es la mejor vía, afirmó Farrar del centro Wellcome. Esa mentalidad no solo es una protección crucial contra la complacencia, en la que nos conformamos con las defensas bastante buenas que tenemos ahora. Podría impulsarnos a sacar provecho de los extraordinarios avances científicos del año pasado. En los años próximos, tal vez podamos tener la vacuna definitiva contra la COVID-19 , una que bloquee la transmisión de todos los coronavirus (un enorme desafío debido a sus diferencias genéticas).

La vacuna podría ser una dosis única almacenada a una temperatura razonable, ser “tan barata como las papas fritas” comentó Farrar, y estar disponible para todo el mundo. Podríamos tener oxígeno ilimitado y equipos de protección en todos los hospitales. En opinión de Farrar, con la inversión adecuada podríamos incluso poner en marcha un calendario inédito: publicar una secuencia genómica el primer día de su identificación, desarrollar una vacuna que responda en siete días y empezar a aplicarla en un mes.

El 3 de septiembre, el gobierno de Biden publicó un un plan de preparación para la pandemia que, aunque menos agresivo, pide que se reduzca el plazo para crear y ampliar una vacuna de menos de un año a menos de 100 días.

A medida que vayamos aceptando la permanencia de la COVID-19, ¿cómo sería nuestra vida cotidiana? ¿Continuará de manera indefinida el uso de cubrebocas en las escuelas y los centros de trabajo? ¿Tendremos que reducir la lista de invitados a las fiestas en los próximos años? ¿Se convertirá en norma la realización de pruebas caseras para detectar la enfermedad antes de cualquier reunión social? ¿Tendrán las máquinas expendedoras de cada estación de metro cubrebocas KN95 baratas?

Dados los giros virales de los últimos 20 meses, algunos expertos con los que hablé parecían desconfiar de las predicciones detalladas. “Todas las mañanas limpio cinco centímetros de barro de mi bola de cristal”, me dijo Michael T. Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. “Cualquier esfuerzo por predecir un curso futuro más allá de 30 días se basa en pura especulación”, comentó.

Pero otros, como Mokdad, prevén oleadas estacionales de COVID-19, acompañadas en algunos años de un gran número de muertes. Esto podría llevarnos al uso de cubrebocas por temporadas, a vacunarnos cada año al iniciar el invierno y a mejorar en todo momento la ventilación en espacios públicos críticos como los centros de transporte.

En ese escenario, nuestras vidas no volverían a la normalidad prepandémica. En cambio, el mayor cambio en nuestra nueva normalidad podría ser una creciente adopción de medidas de protección por parte de la sociedad, en lugar de una guerra continua por el uso de cubrebocas en las escuelas o por la obligación de vacunarse en el lugar de trabajo. “La gente no es tonta”, afirma Jeffrey Duchin, jefe de la sección de enfermedades transmisibles, epidemiología e inmunización de la salud pública de Seattle y el condado de King. “Acabarán aceptando la realidad”. Para él, los enfrentamientos sobre el uso del cinturón de seguridad, y su aceptación final, ofrecen una comparación útil.

Pero es importante señalar hasta qué punto ha cambiado nuestra definición de la realidad en los cuatro cortos meses transcurridos desde el esperanzador discurso de Biden del 4 de julio. “Nadie está intentando erradicar la COVID-19 del planeta”, comentó Dara Kass, profesora asociada de Medicina de Urgencias en el Centro Médico de la Universidad de Columbia. “Si ese fuera un objetivo, no lo es ahora mismo”. Más bien, dijo: “estamos intentando que deje de ser una fuerza que determine nuestras vidas”.

Para ello, tenemos que afrontar los hechos: puede que la COVID-19 esté entre nosotros para siempre. Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]