Por César Bianchi

Por César Bianchi

@Chechobianchi

Fotos: Javier Noceti / @javier.noceti

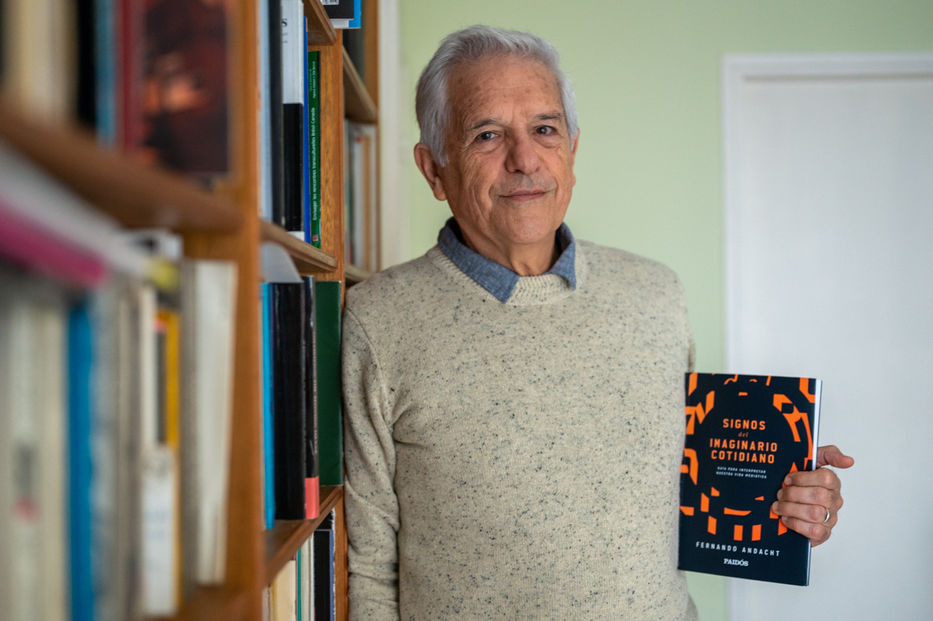

Filósofo, lingüista, licenciado en Letras, Fernando Andacht (70) es un intelectual con maestrías y doctorados en Noruega, Estados Unidos y Uruguay. Tiene otros diplomas y cursos en Argentina, Brasil y Alemania. Desde hace décadas estudia “el impacto de los signos del imaginario social y de los medios de comunicación en la vida cotidiana”. Como ensayista tiene ya 12 libros publicados. Este último se llama Signos del imaginario cotidiano. Guía para interpretar nuestra vida mediática (Paidós, editorial Planeta) y es un análisis semiótico de figuras, personajes y eventos que van desde Nilson, el primer ganador de Masterchef, a Jaime Roos, de Carmela Hontou a Tiranos Temblad, de una película de Almodóvar a Bolsonaro, y de Henry Engler a Obama.

Andacht, crítico con las premisas que los gobiernos exigían/exhortaban durante la pandemia del covid-19 —aunque se ofende si lo señalan de “negacionista”—, analiza algunos signos de los políticos de hoy, de esta campaña electoral, y desmenuza a Romina Celeste, a quien compara con Furia de Gran Hermano.

“¡Nos prohíben el acceso a la rambla y la playa! Hay un episodio en abril del 20 que sacan a los surfistas del Atlántico, en Rocha, entonces yo decía en broma: ‘Tendrán miedo que infecten a los delfines’”

Me imagino una escena: usted encara a sus padres y les dice: “Papá, mamá, no quiero ser abogado ni médico. Quiero ser semiólogo”. Y le dicen: “¿Semio qué?” ¿Fue algo así?

Jaja, de algún modo fue así, porque en el año 73, año infausto en la historia uruguaya, yo era un estudiante razonablemente entusiasmado en la Facultad de Medicina. Hice dos años, estaba contento, justo me toca estar en el Instituto de Higiene, cuando dan el golpe de Estado, y vemos por la ventana, la llegada de tanques y camiones, que nos sacaron. Pero cuando estaba haciendo Anatomía, que es la prueba de fuego, me di cuenta de que lo mío iba por otro lado. Siempre me encantó leer. Un día, pensando que iba a ser escritor —sabía que no me iba a hacer rico—, sentí una decepción en mi vieja, por aquello de “m’hijo el doctor”, el sueño de la clase media uruguaya.

Y lo de semiólogo surge una vez ahí adentro. La Facultad de Humanidades Carlos Vaz Ferreira fue ideada como algo muy vocacional, muy libre, y había una posibilidad de tomar muchas cosas. Yo me zambullí, y de hecho saqué tres especialidades (lingüística, literatura francesa e inglesa) y aproveché las clases de Adolfo Elizaincín, un lingüista importante, quien un buen día en una clase habló de semiología. Ahí me abrió los ojos. En el año 80 me fui a Estados Unidos con una beca, para hacer una maestría, que era algo raro en esa época. Y además salir del Uruguay, que no era un lugar muy auspicioso para pensar ni para vivir para alguien joven, y traté de volverme lingüista por admiración a este profesor. Pero me di cuenta, ahí sí, que lo mío era semiótica, y mi tesis de maestría en Estados Unidos ya fue sobre el análisis textual.

¿Qué es la semiótica?

Es la Cenicienta de las ciencias, porque la única diferencia que tiene con geografía, física o matemática es que no es parte del plan de ninguna enseñanza secundaria, no está. Y eso la afecta, la hace sentir como bizarra, es algo no conocido, y solamente se puede estudiar en la facultad. ¿Qué es la semiótica? Diría que, así como la respiración es imprescindible para el ser humano, no hay un segundo del universo (tanto de las plantas, los animales, los humanos) que no circule la significación, los signos: signos visuales, táctiles, olfativos, espaciales. Como digo en las clases: nadie va y cuenta de mis estudiantes en la Facultad de Información y Comunicación (FIC): “¿Sabés qué? Un estudiante estaba con un mate”, porque no es contable, porque es parte del escenario. Como decía Borges, en los cuentos árabes no se mencionan los camellos, porque son parte del escenario. El mate, además de ser una infusión, es el signo del uruguayez, por eso Capusotto hacía a James Bo tirando con el termo, porque el argentino toma mate en la casa con la pava, pero nunca se le ocurriría llevarlo a todas partes…

Durante la pandemia de covid-19, usted fue noticia por su posición, su postura respecto al virus y a su tratamiento. Se definió como “disidente” de la pandemia, criticó la “panmedicalización”, y señaló que había una “ortodoxia covid”. Cuénteme cuál fue su postura respecto a la pandemia, para que no queden dudas.

La frase “ortodoxia covid” es de Aldo Mazzucchelli, que edita la revista online Extramuros, que va por el número 90 y donde publiqué 50 ensayos. Caí en la cuenta de que había una cosa muy extraña que nunca había pasado para alguien que estudia los medios hace muchas décadas: que hubiese esa unanimidad y esa falta absoluta de debate, de discusión. A los medios iban siempre los mismos expertos. Mazzucchelli habló del Partido de la Pandemia en alusión a que todos parecían lo mismo. Hubo un sutil matiz en que algunos fueron más duros, querían blindar el Uruguay. Me hace acordar a la ciudad que había en las historietas de Superman, una ciudad que lo rescata del espacio y lo mete en una campana de cristal. Querían meternos a todos, embotellarnos, blindarnos de la vida. Y yo pensé: “Qué raro es esto. ¿Qué se busca?”. Fui sacando fotos y empecé a escribir esas imágenes terribles, terroríficas, ¡nos encierran! ¡Nos prohíben el acceso a la rambla y la playa! Hay un episodio gracioso en abril del 20 que sacan a los surfistas del Atlántico, allá en Rocha, entonces yo decía en broma: “Tendrán miedo que infecten a los delfines”.

Fue como una especie de enloquecimiento con triple apoyo: la ciencia oficial —lo digo críticamente porque eso pasó en el stalinismo, cuando había una ciencia oficial y el que era disidente marchaba al gulag, a Siberia—, los partidos políticos (todos) decían: “A encerrarnos”. Hubo algo que dijo [el exministro Daniel] Salinas y después lo callaron: “Después de todo, la muerte es algo natural”. Parece una tontería, pero en aquel momento fue un pequeño soplo de oxígeno. Se volvió necrofílica la televisión. Contábamos cuántos muertos, decíamos: “Murió un ómnibus lleno de compatriotas”. Es como una imagen de una película catástrofe, de esas de zombis con un ómnibus cargado de cadáveres.

A medida que pasa el tiempo, uno empieza a pensar. Esto de aislar a los viejos es terrible. Decirles a los niños que pueden matar a los abuelos es una frase psicotizante, y había psicólogos detrás de eso. Me cae la ficha, y ahí empiezo a usar la semiótica para lo que siempre la usé. En eso no hubo diferencia, que es analizar la vida cotidiana, los medios, la política, en su fase electoral. Todo eso junto fue mi experiencia para escribir en el único sitio que podía. En la tele fui radiado, hubo entradas mínimas a un programa, La letra chica de TV Ciudad. Luego casi por error me llamaron de Desayunos informales, y cuando salí por Zoom me decían: “Qué bien cómo nos ha ido hasta ahora, ¿no?”. “No”, les dije. “Todo fue mal”. Esa y otra entrevista tuvieron un número insólito de visitas, y demuestran que faltaba eso: una voz crítica.

Pero no era un negacionista, ¿o sí?

Esa es otra pregunta que me gusta. Cuando veo que Leonardo Haberkorn, un periodista influyente, usó esa palabra, fue otro shock. Cuando dicen “negacionista”, pienso: esa palabra está cargada de una historia siniestra. Son los que negaban el holocausto judío durante el periodo nazi. Cuando escuché a Haberkorn hablar de los negacionistas, después habló de “conspiranoicos”, etcétera, dije: “Pará, qué mal. Qué mal eso”. Porque, además, como dijo después Gabriel Pereyra en radio Sarandí: “Le abrí el micrófono a lo peor, a canallas, pero a ellos no”, dijo en referencia a los que teníamos esa postura crítica. Nos llamó “antivacunas”, que es otra palabra mentirosa y calumniadora, como “negacionista”. En inglés se habla de character assassination, que quiere decir matar tu reputación: algo que te liquide.

Si no era negacionista ni antivacunas, pero sí era crítico con el sistema mundial de combate al virus, ¿entonces cómo define su postura?

Soy, primero, “afirmacionista” (no existe la palabra) de la vida. Y la vida no existe en una “nueva normalidad”. Escribí 10 ensayos, solo sobre eso. Esa frase marketinera...

A eso iba: usted es un analista de los medios y sus mensajes. ¿Cómo evalúa “la libertad responsable” y sus resultados? ¿Y “la nueva normalidad”?

La libertad responsable fue lo único que rescato. Mirá, el 17 de abril [de 2020] para mí fue una fecha importante. En una conferencia de esas de la Torre Ejecutiva —de esas que daban como una cadena de pacto, y a la hora de los noticieros— Lacalle Pou dice: “Me llegó de afuera, del exterior, una frase y la vamos a usar” y ahí dice: “No hay un día después, lo que hay es una nueva normalidad”. Lo primero que pensé es: “Ni siquiera la dictadura militar tenía esa idea establecida de que no había un después”. Ellos querían un después, por eso aceptaron el plebiscito del 80, para seguir insertados en el poder. Era un túnel oscuro, del cual había una salida, por eso tenés el obelisco del 83. Pero acá estaba diciendo que esto iba a quedar y que íbamos a tener una “nueva normalidad”. Entonces, en mis trabajos yo dije: “Tengo una noticia para decirle al gobierno y a cualquiera que defiende esto: No hay nueva normalidad. Ni vieja ni nueva”. La normalidad es como lo que segrega a toda sociedad de manera silenciosa, constante, que permite que funcione. Como los mates, como el saludo, como el prometerse un asado que nunca va a existir al otro cuando se vuelvan a ver. Esa es la normalidad. Y no puede ser nueva, porque eso es como una moda. Eso de decretar la normalidad es un disparate. Y va hacia resignarse a que la vida nunca sería igual.

Estábamos en una versión mucho más autoritaria, donde no podés disponer de tu cuerpo. No podés ir a recitales, tenés que usar una máscara o barbijo, que, sabemos, no sirve para absolutamente nada. No tiene utilidad. Ninguna. Bueno, solo para enfermarte, para respirar tus propios microbios. Eran medidas para decirte: “De hoy en adelante, cuando me veas, cruzá la calle, si no, ya vas a ver”. Es decir, para imponer normas autoritarias. Estaban haciendo una interpelación y Anthony Fauci, zar de la pandemia en Estados Unidos, jefe de una importantísima agencia de salud pública, investigador, y lo interpelaron en la Cámara de Diputados. McCormick, un doctor, le pregunta: “Las mascarillas, ¿tienen evidencia científica?” “Ninguna”, dice Fauci. “¿Y la distancia social?” “Tampoco”, dice el científico. “¿Usted trató algún enfermo de covid?”, preguntó Fauci. “No.” “Perfecto, yo sí”. O sea, está saliendo información que ya manejábamos en el 2020 y publicábamos en Extramuros. No digo que no haya existido un virus, cuyos orígenes, casi el 99%, fue el laboratorio y fue financiado por Estados Unidos. Eran experimentos, ¿verdad? Todo eso es catastrófico.

Pandemia sí fue la de suicidio adolescente, la de niños que estaban desorientados, porque perdieron su contacto con los abuelos y quedaron literalmente traumados. Ponele que vos sos un chiquito que adorás a tus abuelos, los querés ver, y llega la noticia por los medios y los padres les dicen: “No, si vas a verlos, los abuelos pueden morir”. Y todo a raíz de un virus que, se sabe hoy, el número de fatalidades que tuvo es igual a la gripe, la influenza, que es estacional.

“Nos llamaron ‘antivacunas’, que es otra palabra mentirosa y calumniadora, como ‘negacionista’. En inglés se habla de ‘character assassination’, que quiere decir matar tu reputación: algo que te liquide”

Daría para largo, para una entrevista entera referida a este tema. Pero el motivo principal es su último libro, Signos del imaginario cotidiano (una guía para interpretar nuestra vida mediática). Por sus páginas desfilan análisis semióticos de eventos o personas tan distintos como Jaime Roos, un grupo de ciudadanos indios bailando la canción “Happy” en el cartel de Montevideo, Nelson Viazzo, el primer ganador de Masterchef Uruguay, el libro La uruguaya de Pedro Mairal y la película homónima, la serie La diplomática o Carmela Hontou, entre muchos más. ¿Qué tienen en común los ejemplos que toma para el libro?

En el prólogo yo digo que quizás, inconscientemente, quise emular la tapa del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, que fue un disco que cambió la cabeza, que nos mató a los que éramos jóvenes en el 67, con los grandes de Liverpool, donde acumulan unos 70 personajes, incluidas varias versiones de los propios Beatles. ¿Qué une a personajes a ese catálogo tan disímil, tan variopinto? Podría ser pretencioso y decir que es lo que los alemanes llaman el zeitgeist, el espíritu del tiempo, pero prefiero usar un término del cual pude reflexionar gracias a una invitación de un colega, un catedrático de la UBA, Mario Carlón: lo contemporáneo.

Tienen en común una cosa que aprendí de Carlos Real de Azúa en un libro genial que sigo usando en mi cabeza, El impulso y su freno, que es una crítica del batllismo, que salió hace exactamente 60 años y habla de que es un país mesocrático. ¿Qué quiere decir? No que haya una clase media más populosa, no lo sé, no soy sociólogo cuantitativista ni politólogo, pero sí que esa ideología que él describe que es la medianía, el no sobresalir, el pasar más o menos desapercibido, sigue siendo la sociedad donde no en vano en la campaña se habla de los “malla oro” para pegarle al gobierno, para decir los excepcionales, los únicos.

Creo que Carmela Hountou es linchada en los medios injustamente, porque no existe el paciente cero; es alguien que transgrede ese imaginario social (por eso se llama Signos del imaginario cotidiano), Carmela es la anti-Nilson. Nilson es el ser común, que dice: “Bueno, gané, pero perdónenme”. Ella dice: “Soy una empresaria exitosa”. Bueno, ¡a matarla! En el medio hay figuras como Henry Engler en el documental El círculo, que podía ser una epopeya, alguien heroico, y aparece como un ser que se rescata de su propia agonía, de su locura. Y en el caso de La uruguaya uso eso para describir otra arista polémica, como en Madres paralelas de Almodóvar, que es el peaje ginocéntrico. Basta mirar el catálogo de Netflix, y hay un culto a la mujer excesivo, descontrolado, absurdo y negativo, porque lo que buscamos es la igualdad en todo. La película La uruguaya, el libro de Mairal y la película de Almodóvar están en un análisis de lo contemporáneo y su descontrol, su cosa mal encaminada de querer mostrar a la mujer a como dé lugar contra lo verosímil, contra el sentido común como protagónica, y eso es un disparate. Eso es un menosprecio, porque es como levantar a alguien y decir: ¿por qué la estás levantando? Porque no confío en que se pueda levantar sola.

Respecto a Nilson, lo pone como ejemplo de la modestia uruguaya, nuestra humildad idiosincrática. Lo relaciona con el “Mumi” Batlle y Ordóñez (dice usted), y lo compara con Obdulio Varela tras la final del 50. ¿Cómo es esto?

“Mumi”, no casualmente, es un funcionario público, está protegido por el Estado. Fijate que el primer ganador de GOT Talent Uruguay era marino, y que, luego de que gana, es elevado de categoría en la Marina. En mi libro cuento que según el antropólogo Marvin Harris, el primer jerarca de la Polinesia en la tribu siaui fue elegido a través de una campaña que se hacía: el que hacía el banquete más suculento con chancho y una bebida fermentada era el elegido, era el que iba a traer más bebida y más comida al pueblo. Y lo llamaban “mumi”. Yo digo que ese Estado que funda José Batlle y Ordóñez en los primeros años del siglo XX, ese Estado de bienestar temprano, era un hombre que se ocupaba de todos los ámbitos. ¡Hasta whisky Ancap había!

Entonces, es “mumi” porque es el ser medio, el sueño de ser empleado público. Por otro lado, cuenta la leyenda que cuando Uruguay gana en Maracaná ese día histórico del 50, dice la leyenda de que Obdulio Varela, en lugar de festejar, se va a emborrachar a un bar con los locales, porque les quitó la victoria a esos pobres brasileños. No hay que olvidar que él era negro, algo que hoy no se puede decir, hay que decir “afrodescendiente”. Varela se reiría hoy de eso, porque es algo de la corrección política, que el libro critica, porque es hipócrita, porque es algo hoy para trepar en algunos lugares. Ese batllismo que funda el Estado hoy es continuado por todos los partidos, tanto por los de izquierda como por los de derecha. Pero en la TV, en programas que parecen frívolos como Masterchef, se da esa especie de culto (dice Real de Azúa: “una de las debilidades del batllismo histórico es que quitó la religión”). Nos volvió laicos, sacó las cruces, nos dio la educación pública laica.

En el libro pongo capturas de pantalla de la final de la primera edición de Masterchef, y van a ver a Nilson haciendo puchero, compungido, un hombre grande lloriqueando, y cito frases donde él dice: “Yo no estoy compitiendo contra los demás, compito contra mí mismo”. No, está jugando contra Leticia, una universitaria, que también es el sueño de la medianía, recibirte en la Udelar. Casi que le pide disculpas por ganarle. Es la modestia paroxística, un exceso de modestia.

“Carmela Hountou es linchada en los medios injustamente, porque no existe el paciente cero; Carmela es la anti-Nilson. Nilson es el ser común, que dice: ‘Gané, pero perdónenme’. Ella dice: ‘Soy una empresaria exitosa’. Bueno, ¡a matarla!”

También le dedica un capítulo a Tiranos Temblad, algo así como un resumen de acontecimientos de cosas que suceden en Uruguay o aluden al país. Y no lo hace en el libro, pero podría haberse detenido en Zin TV, perfectamente...

Recién descubrí a Zin TV hace muy poco. Tiranos Temblad surge en 2012 con la definición de “resumen de acontecimientos” (de una semana era al principio, luego un mes, ahora es un año). Agustín Ferrando hace algo único en Uruguay, antes vi a Tato Bores en Argentina o veía The Daily Show con Jon Stewart en Estados Unidos, un show donde iban pasando noticias y hay una cosa satírica, una cosa de crítica a través del humor, y era un resumen de las noticias de la semana. Tiranos Temblad no es nada de eso, es algo completamente libre, caprichoso, creativo, es una bocanada de creatividad y libertad, elige lo que se le canta. Con esa voz única, que yo la comparo a la del cine de Buster Keaton o el primer Leo Maslíah, ese humor puro, sin reírte.

No es un resumen y mucho menos son acontecimientos. “El crack de la semana” puede ser una joven que está tirada afuera, en un chalé de balneario, mientras sus amigas luchan por sacar un sillón, y cuando lo sacan, ella se sienta primero. Lo que encuentro es un ejemplo de uso insólito, muy uruguayo, de esa bóveda inmensa que es YouTube. Es una especie de posnacionalismo; con ese nombre uno podría pensar que es chauvinista, y es todo lo contrario. Ni ataca al Uruguay ni lo celebra de ese modo, invita a reírse con él, no de él, e incluye lo que llamo norma-lemas, cada secuencia en absolutamente banal: unos tipos del interior que encuentran un pedazo de hielo en el suelo y uno dice: “¡Mirá esto, bo!”. Un futuro antropólogo va a tener que ir a ver Tiranos Temblad.

Hay un autor que usted nombra mucho en el libro. Lo cita permanentemente: Charles S. Peirce. ¿Por qué le resulta tan imprescindible este filósofo inglés?

Tú lo dijiste: imprescindible. Yo estoy convencido, después de 40 años de leerlo (hoy mismo, de mañana temprano, para un texto que voy a publicar en Extramuros). Primero porque es el fundador de la semiótica moderna —ya hay semiótica muy antigua, ya hay filósofos como Platón y Aristóteles que se preocuparon de eso que los hace humanos: entender—, pero este hombre descubre la semiótica realista. Él se preocupa de analizar la experiencia, no los libros, sino todo lo que entra en la experiencia, hasta cuando estás dormido. Él da ejemplos de los sueños y dice: “Lo que uno soñó puede ser una fantasía, pero, que soñó es real, aunque luego lo olvide”.

En su análisis de la significación entra la imagen antes que la palabra, porque era un lógico y le gustaban los diagramas. Podemos trabajar con diagramas concretos, con palabras, pero también el espacio, la fotografía. La de él es una semiótica universal, y se preocupa de la realidad y la verdad. En esta época de la posverdad, de las fake news, tiene un valor ético inmenso saber todo el tiempo qué es verdad, frente a un documental o un reality show. La tendencia es a decir: “Todo es mentira”, pero eso es una cosa nihilista. Si todo es mentira, ¿para qué hay búsqueda de justicia y verdad? ¿Para qué se exhuman cuerpos? No es cierto que todo sea mentira, que todo sea posverdad, se está buscando el ADN, se están buscando los huesos, entonces están pegándose un tiro en el pie cuando dicen: “Solo hay interpretaciones”. Peirce jamás dice eso. Hay hechos, hay falsedades; él dice: “Todo signo es incompleto y falible”.

“Uno podría pensar que, con ese nombre, Tiranos Temblad es chauvinista, y es todo lo contrario. Ni ataca al Uruguay ni lo celebra, invita a reírse con él, no de él, e incluye lo que llamo norma-lemas, cada secuencia en absolutamente banal”

Usted es un estudioso del fenómeno de los reality shows. ¿Cómo ve el regreso de Gran Hermano a la TV uruguaya y su éxito en rating? Porque a principios de siglo era una novelería y se entendía la curiosidad. Que 24 años después vuelva el mismo formato a tener éxito, ¿cómo se explica?

¿Cuál es el motor de Gran Hermano en todas sus ediciones? Es lo que se llama un “formato glocal”, es global, pero los inventaron los holandeses en el año 99 para un canal de cable, una cosa que uno podía pensar: “Va a ser un fracaso seguro. No hay actores, no hay director ni libreto. ¿Ver a unos tipos desconocidos, encerrados?”. Y fijate cómo sigue funcionando, en Argentina es la segunda edición, desde esta vuelta, y se transmite acá. Ha tenido un revival. En vez de decir: “Es una porquería, es telebasura”, analicemos. Yo comparo un personaje que estaba hace algunos días, una chica a la que llaman Furia, con el personaje de Romina Celeste Papasso acá. Yo dije en un ensayo que publiqué que ambas surgen desubicadas. Con la diferencia de que antes de las redes, una desubicación hubiera quedado en una notita chiquita en los diarios. Yo tomo en el ensayo un episodio donde el animador de Gran Hermano se mete en pantalla y le dice a Furia: “Si seguís así, no puedo, así no sigo”. Y no, la verdad es que, sin ella, no hay programa. Ella es el centro de todo. Yo le llamo el index appeal; así como Hollywood te inventa el sex appeal, lo icónico, las divas como Marilyn Monroe, el reality show nace con el llamamiento indicial: las lágrimas, la furia, el sudor, el impulso a darle una piña al otro, por eso Furia es perfecta.

En el momento del inicio de Gran Hermano, como en esta vuelta, hablo de una búsqueda curiosa de la humanidad, de lo contemporáneo y la autenticidad. Hay una desesperada búsqueda de lo auténtico, en el lugar más sospechoso del mundo: ese laboratorio observando las 24 horas con decenas de cámaras. Si te fijás, todos entran diciendo que van a ser ellos mismos, y cuando salen, dicen: “Ese que vieron no era yo”. Esa ironía revela una verdad: que la razón por la que un espectador lo ve es buscar fragmentos del alma. Y el alma sería revelada a través del cuerpo más que de la palabra. ¿Cuál es la debilidad máxima del discurso político en pleno siglo XXI? Que no se le cree prácticamente nada a ningún político. ¿Cómo surgen a la fama? Muchas veces gracias a lo afectivo, a lo corporal, lo que se busca como la espontaneidad, y es una lucha enorme contra las normas, lo rígido, las convenciones.

En los años que vivimos ya dejó de ser algo aislado que trasciende un chat o un video íntimo y trasciende a la opinión pública. De hecho, esto ha destruido carreras y les ha servido a otros para victimizarse y sacar rédito de eso. ¿Hoy hay una frontera clara entre lo mediático y lo privado o íntimo?

Hay un libro muy famoso de John Thomson, que salió en el 2001, que se llama El escándalo político. En esta elección lo estamos viendo: hay siempre como una entrada de un lugar insólito, no tradicional, de lo escandaloso, muchas veces vinculado con lo íntimo, lo personal, como le pasó al candidato [Yamandú] Orsi cuando surge esa acusación de Romina Celeste. Se dijo en algún momento: “La farándula entra a la política”. Eso es mentira. Ella no viene de la tele, ni de un show; farándula sí es Furia, farándula es Gran Hermano de Argentina. Hoy, gracias a esa maquinita llamada celular, algo que es mucho más otra cosa que un teléfono, podemos “filtrar” algo. Esa frontera entre lo personal, lo íntimo y lo público está agujereada, es porosa.

En el libro Signos reales del imaginario uruguayo del año 92 yo analizo las elecciones que ganó Lacalle Herrera en 1989. Lacalle saca un corto, con su familia, caminando por la playa, y es algo que nunca había hecho otro político antes. Los políticos se presentaban como hombres solos, hablando de política, desde el púlpito ante un electorado. Él muestra a su familia, entra lo afectivo, que tiene su parte tóxica y, claro, no la quiere mostrar. [Erving] Goffman habla de la fachada y la trastienda: la fachada es todo lo que querés mostrar, la trastienda es el político para íntimos, es el político en calzoncillos, como se mostró Mujica en la película de Kusturica, por elección propia.

Romina Celeste Papasso saltó de los muros a las redes, y de ahí a la política, y hoy está presa por una denuncia falsa contra un precandidato frentista. ¿Cómo analiza a Romina Celeste, tan presente en nuestra agenda mediática desde hace dos años?

Yo hago un cruce entre esa propaganda, ese pastiche ideológico que hace [Pedro] Almodóvar, con su película Madres paralelas y la película La uruguaya, y comento que Romina Celeste, al ser una mujer trans, eso ya la coloca en una categoría, haciéndose la víctima, lo que hoy rinde mucho. El feminismo empieza a fines del siglo XIX con las sufragistas luchando por el voto, lo que hay hoy es otra cosa… Pienso en la ley de cuotas, todo eso. Romina Celeste está, por un lado, en esa clase, y se interconecta con una militancia nueva, donde ella pone literalmente el cuerpo. Ella empieza con los grafitis en los muros, pero después usa ese recurso del ser humano no poderoso: las redes sociales, haciendo un uso bastante hábil de autopromoción, de lanzarse.

Pero hay una complicidad de los medios en darle un espacio muy grande, yo diría insólito, porque es obvio que es alguien que está fuera de sí. Alguien que tira amenazas, que dice que tiene información sobre algo, y dice que tiene mucho más, va creando expectativas, y crea una telenovela política… Darwin Desbocatti ironizaba sobre los que se sorprendieron cuando se supo lo de la noticia falsa, y es como ver a Furia en Gran Hermano para ver qué hace de sensato. ¡Nada! ¡Está ahí porque no hace nada sensato! Romina es esa entrada violenta y virulenta de lo íntimo a la campaña, pero es algo muy forzado. Si vos observás al personaje de Romina Celeste, hay algo que está desquiciado, que cualquier ser humano razonable se da cuenta de que lo que dice hay que tomarlo con pinzas. Pero es demasiado grande la tentación de tener una primicia. Eso de pensar: “Vamos a hacer caer a medio Palacio Legislativo”.

Hay un solo imaginario social, destaca usted. ¿Cómo se están llevando los precandidatos con él en este año electoral, donde hay mucha cartelería, pero también muchísima presencia en redes?

Mirá, las dos cosas que destaco son recientes. Hace unos días escuché a [Guido] Manini Ríos, que se podría definir como una piedra en el zapato de la coalición, y dijo que el dinero que se había gastado en el tren para una empresa extranjera —puso el énfasis en “extranjera”— se podía haber usado para tanta gente que no tiene vivienda. Más allá de la validez política, eso me asombró, porque esa es una reivindicación del Movimiento Uruguay Soberano, que participa de un plebiscito, del que casi no se habla. Se habla del plebiscito de la seguridad social, también del que promovió Cabildo Abierto, pero no se habla del plebiscito que busca ponerles fin a los contratos secretos. Tiene un artículo para que cuando se quiera extender el contrato con el puerto por 70 años, o traer una empresa como UPM, se expliciten los contratos. Me llamó la atención porque sale de la boca de un candidato de la coalición.

El otro: escuchando a Orsi hace unos días, le preguntaban cómo podía definir una izquierda suya, y le costó muchísimo encontrar una definición. Escuchándolo y habiéndolo visto por televisión, es como que busca ser un aprendiz de brujo. Le preguntaron si él llegaba a la precandidatura elegido por Mujica. Es el gran desafío: los que reemplazan a los históricos. Muerto Tabaré, con Mujica en el fin de su ciclo vital, ¿cómo logra el candidato volverse una marca atractiva para el indeciso? El indeciso es el gran botín. El desafío de Orsi es cómo ser afín en su imagen a esa figura histórica (Mujica) informal, desfachatada, tomada como el sabio de la tribu. Por algo el gran discurso en Naciones Unidas o el titular de The Economist de “el presidente más pobre del mundo”. Tiene unos zapatos muy difíciles de llenar.

Ahí tenés dos tipos de signos: en el caso de Orsi lo icónico, la imagen. Cómo con su acento, su ser del interior, intendente de Canelones. Y en el caso de Manini tenés lo simbólico: ¿dónde lo ubicamos? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Es un partido militar? Es difícil definirlo, como no es difícil definir a Delgado o a Raffo. Otra cosa: parece que la figura del caudillo se ausentó de esta campaña.

“Romina Celeste es esa entrada violenta y virulenta de lo íntimo a la campaña, algo muy forzado. En ella hay algo que está desquiciado, que cualquier ser humano razonable se da cuenta de que lo que dice hay que tomarlo con pinzas”

¿Para qué sirve la semiótica?

Es lo que te permite entender cómo logramos entender. Sin darnos cuenta, todo el tiempo, toda percepción (el olor, el tacto) se convierte insensiblemente en una interpretación. El ser humano quiere sobrevivir como sea: en pandemia, en los Andes, donde sea. Todo el tiempo buscamos: amigo, enemigo o indiferente. Si vos, charlando conmigo, te tocás el costado, pienso: “¿Tendrá un arma?”. Si en cambio sonreís, me das calma. Esa es la clave: ver cómo es que entendemos y pensá que todo entendimiento puede dar un equívoco, una mala interpretación. Si no, ¿cómo explicás los divorcios? Hay más divorcios que casamientos en países modernos como Uruguay, y no creo que nadie se case para divorciarse. Los que se casaron entendieron que se iban a llevar bien, por eso se casaron. Pero algo les salió mal en la interpretación, y termina mal.

Tiene tres hijos y seis nietos. ¿Le gustaría que alguno de sus nietos siguiera su camino y sea semiólogo?

No, no… Mi hijo Mateo es ingeniero, Paula se dedica a la hotelería y Natalie es profesora de Literatura. Tengo esperanza en la próxima generación, que alguno siga el camino del abuelo… Manuel tiene apenas 7 meses y Lara dos años y medio, y miran fascinados los lomos de los libros en la biblioteca de mi casa. Digo: “Mirá si les paso la biblioteca a ellos”. Es arduo y difícil el camino académico, más en un país chico y complicado. Yo no me arrepiento de haber seguido el camino de los signos.

¿Es feliz?

Sí. Estoy contento, con mi esposa, doctorada en Psicología del Desarrollo. Nos interesa mucho la niñez a los dos, nos parece que ahí empieza todo. Por eso la pandemia fue un golpe tan siniestro para la humanidad, porque relegó a los niños y los jóvenes, y eso es imperdonable. Ella, con la psicología, y yo con la semiótica, tratamos de poner nuestros análisis al servicio de la comunidad (no importa cuánta gente nos leyó), pero, como se dice, “alguien tenía que hacerlo”.

Por César Bianchi

Por César Bianchi

@Chechobianchi

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]