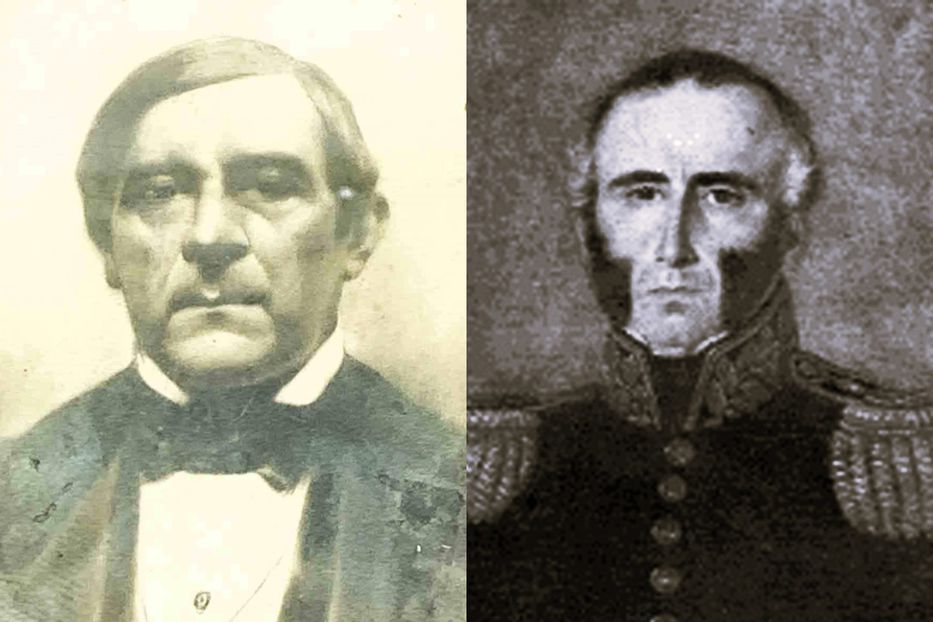

En diciembre de 1828, cuando la independencia de la Banda Oriental era un hecho, José Rondeau fue designado gobernador provisorio: una suerte de presidente interino. La competencia entre Juan Antonio Lavalleja y Rivera por el liderazgo —que era abierta al menos desde 1826, cuando ambos llegaron al borde del enfrentamiento personal— estaba próxima a un desenlace.

El 3 de marzo de 1829, poco antes de que los brasileños se retiraran por completo de Montevideo, el cónsul británico Thomas Samuel Hood escribió a uno de sus superiores: “El general Rivera ha sido nombrado generalísimo de las tropas [del nuevo Estado], pero tengo una buena razón para creer que su ambición no descansará hasta que alcance la jefatura de Gobierno. Es un hombre sin ninguna clase de talento, pero es popular entre la mayoría del pueblo, y está en las manos de un partido de abogados y sacerdotes de considerable talento, pero considerado de poco patriotismo, y quienes, se dice, bajo el nombre de Rivera, gobernarán para su propio interés. Las personas mejor informadas son generalmente adversas a un gobierno bajo Rivera y su partido, pero creo que este hecho es inevitable […]” (1).

Hood señaló que Rivera era un hombre de “gran influencia sobre las clases bajas en el interior y con los soldados” (2).

Rivera y Lavalleja llegaron al borde de la guerra por determinar quién lideraría el nuevo Estado. El 18 de junio de 1830, gracias a diversas mediaciones, se llegó al llamado Acuerdo de los generales, por el que Lavalleja quedó a cargo del gobierno y Rivera fue comandante general de la campaña. Sin embargo, tras la aprobación de la Constitución del nuevo Estado, el Parlamento designó a Rivera como presidente de la República por amplio margen el 24 de octubre de 1830.

Otra vez el cónsul Hood había sido preciso en su informe; y Uruguay marchaba hacia la completa y sangrienta división entre dos bandos.

En esencia, la guerra abierta entre colorados y blancos que estalló en 1836 tuvo su anticipo en las diferencias entre Rivera y Lavalleja desde la guerra contra Brasil, y en las tendencias unitarias y federales argentinas.

Economía de guerra

Cuando la independencia, el Estado uruguayo tenía apenas setenta y cuatro mil pobladores, y su capital, Montevideo, unos catorce mil (Buenos Aires reunía unas sesenta mil personas, casi una cuarta parte eran esclavos). El resto de las poblaciones, incluso las mayores, como Colonia del Sacramento, Maldonado, Guadalupe de Canelones o Minas, eran ínfimas, y todo el norte del río Negro se parecía a un desierto “abrasilerado”: campo y más campo, algunos vacunos y yeguarizos sueltos y, de tanto en tanto, algún rancho pobrísimo o algún jinete. La escasez de población incluso ponía en duda la viabilidad del nuevo Estado. En 1852, después de la Guerra Grande, el país tenía ciento treinta y dos mil pobladores, muchos de ellos nacidos en el extranjero, y Montevideo unos treinta y cuatro mil.

Durante la primera mitad del siglo XIX, caracterizada por guerras casi constantes, la producción agropecuaria en territorio oriental fue muy primaria. En 1825 el cónsul Thomas Samuel Hood informó a su gobierno que “se mató una inmensa cantidad de ganado para conseguir ganancias con los cueros [o para alimentar a las tropas] […]. Los agobiados propietarios se refugiaron en las ciudades y, por lo tanto, las tierras cultivadas se convirtieron en un desierto […]. Los habitantes de las provincias linderas de Brasil se lanzaron a llevarse el ganado y, en consecuencia, Río Grande se superpobló a expensas de estos lugares”.

A partir del siglo XVII, con la introducción de los vacunos y los yeguarizos, la Banda Oriental había comenzado a vivir una “era del cuero”, que se extendió por lo menos hasta bien entrado el siglo XIX.

El cuero vacuno fue “el renglón más rico de nuestro comercio”, narró Dámaso Antonio Larrañaga en su crónica Diario del viaje de Montevideo a Paysandú, de 1815. “Los botes de los ríos y las balsas, los aperos de montar, las sillas, los catres, las botas de los peones; muchos techos y puertas de las casas de campo, en todo esto entran los cueros”.

El valor de la tierra era casi nulo, salvo que se ocupara efectivamente, se trabajara y se defendiera con las armas. Alrededor del 80% de las tierras del país eran de propiedad pública, una herencia de la corona española, aunque muchas veces tenía ocupantes precarios o de paso (3).

Durante la dominación luso-brasileña (1820-1825) el puerto de Montevideo recuperó su vitalidad. Por él se exportaban cueros de yeguarizos y vacunos y se importaban bienes de todo tipo. También se produjo una gran migración de brasileños que adquirieron tierras en la Provincia Oriental o Cisplatina e iniciaron nuevos cultivos junto con la cría de ganado. Pero el inicio de la Cruzada Libertadora, en abril de 1825, y la guerra contra Brasil significaron la matanza masiva de animales y el regreso a la tabla rasa en la campaña oriental.

La estancia San Pedro de Timote

La propiedad de la tierra tenía poca significación económica, en las cercanías de las poblaciones. Pero hubo personajes con miradas de largo plazo que enraizaron su fortuna en los albores de la patria: en parte por su mejor entendimiento del capitalismo triunfante en el norte de Europa y América, y en parte por contar con el respaldo de la muy influyente legación británica en Montevideo.

Uno de ellos fue Samuel Fisher Lafone (Liverpool, Inglaterra, 1805-Buenos Aires, 1871), quien se radicó en Montevideo en esos tiempos de forja. Instaló un saladero sobre la bahía, en una zona que pasó a llamarse Pueblo Victoria (La Teja) en homenaje a la reina Victoria. Fue prestamista del gobierno de la Defensa durante la Guerra Grande (1839-1851), donó a su comunidad el Templo Inglés, fundó la Sociedad de Cambios —que en 1857 se transformó en el Banco Comercial—, poseyó haciendas y minas y regenteó la faena de lobos en la zona de la actual Punta del Este. En el hogar de los Lafone se crió Manuela Quevedo y Antuña, madre de Luis Alberto de Herrera —anglófilo y líder del Partido Nacional durante buena parte del siglo XX—, abuelo y bisabuelo de dos futuros presidentes de la República: Luis Alberto Lacalle Herrera, entre 1990 y 1995, y Luis Alberto Lacalle Pou, a partir de 2020 (4).

Otro empresario que tomó la delantera fue John Jackson (Leek, Staffordshire, Inglaterra, 1787-Montevideo, 1854), quien arribó a Montevideo en 1817 —bajo la ocupación portuguesa—, instaló un pequeño comercio y en pocos años prosperó como importador. Se casó con Clara Errazquin Larrañaga, sobrina del sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga, gestor de la Constitución uruguaya y tal vez el patricio más destacado.

Jackson compró varios inmuebles y grandes extensiones de tierra, que entonces, en medio del caos perpetuo, valían muy poco. A principios de 1825 adquirió la enorme estancia Rincón del Rosario a Nicolás de Herrera, quien había sido secretario de Carlos Federico Lecor, gobernador brasileño de Montevideo.

El 6 de octubre de 1825, ya iniciada la Cruzada Libertadora, John Jackson compró más de noventa mil hectáreas a Tomás García de Zúñiga, un antiguo artiguista que en 1827 sería designado presidente de la Provincia Cisplatina y que, al fin, se retiraría junto a los brasileños en 1828. En este último campo, ubicado entre los arroyos Mansavillagra y Timote, la cuchilla Grande y el río Yi —en el actual departamento de Florida— se desarrollaría décadas después la estancia San Pedro de Timote.

El cónsul británico Thomas Hood, a partir de 1830, ayudó a Jackson a recuperar el control de sus tierras ante las autoridades uruguayas. Su empresa de comercio exterior John Jackson & Co. prosperó durante la Guerra Grande, en la que se mantuvo muy cerca de Manuel Oribe, líder del Partido Blanco.

En su testamento, redactado el 7 de enero de 1851, Jackson aconsejó a sus hijos: “Amen a la tierra de su nacimiento porque así lo ha dicho Dios al corazón del hombre y porque ella es muy digna de ese amor, desde que yo, por experiencia y por la lectura, he formado el juicio de que no cede la Banda Oriental del Río de la Plata a ningún otro país, en la fertilidad del suelo, salubridad del clima y posición geográfica”.

Juan Dámaso Jackson, hijo de John, quien vivió entre 1833 y 1892, heredó una enorme fortuna y fue un reconocido filántropo. Participó activamente en la instalación en Uruguay de la congregación Salesianos de Don Bosco y colaboró con el equipamiento del Colegio Pío, fundado en 1877 en Colón. También financió la primera escuela agronómica del país: la Escuela Agrícola Jackson, en Manga, actual complejo Jacksonville, contiguo a Zonamérica.

Una de sus hermanas, Clara Jackson, inmensamente rica, se casó con Carl Gustav Heber, un inmigrante que, con el tiempo, amasó su propia fortuna. Arturo y Alberto Heber Jackson, sus hijos, darían origen a una dinastía política dentro del Partido Nacional, como se verá más adelante en este ensayo.

Qué se importaba entonces

En las primeras décadas del siglo XIX por el activo puerto de Montevideo salían —casi exclusivamente— millones de cueros de vacunos y yeguarizos, según los detallados informes del cónsul Hood. El resto de las exportaciones, como el tasajo, se embarcaba directamente desde los saladeros, en el sur o el litoral del río Uruguay, o salía a través de la frontera terrestre con Brasil.

Los principales proveedores de las importaciones orientales en la década de 1820 fueron Gran Bretaña (hierro, loza, platos de estaño, cubiertos, cuerdas, cerveza, carbón, muebles, perfumes, cueros curtidos y artículos de talabartería), Estados Unidos (tablas de pino, pinturas, sillas, brea y alquitrán, melaza, té, harinas), España y otros países europeos (vino, brandy, pasas de uva, vinagre, papel, aceitunas, aceite de oliva) y Brasil (esclavos, azúcar, arroz, tabaco, café, arpillera, fariña, maderas).

Los impuestos a las importaciones eran bajos aunque, inevitablemente, el comercio exterior se mostró muy sensible a los vaivenes políticos y militares. Buena parte del tráfico se realizaba, de manera formal o informal, a través del río Uruguay, el Río de la Plata superior o la extensa frontera con Brasil.

Desde los tiempos coloniales una gran porción del territorio oriental era abastecido desde Brasil, Argentina y Paraguay con productos de elevado consumo como tabaco, yerba, harinas (de trigo, maíz o mandioca), textiles y aguardiente.

Tras la independencia de Uruguay en 1830 el libre comercio fue norma y los aranceles muy moderados. El contrabando fue siempre una válvula de escape, hasta hoy, y mucho más si se subían los impuestos aduaneros.

(*) Parte de un artículo publicado por el autor en su blog del diario El Observador el 28 de junio de 2017.

(1) El cónsul británico en Montevideo y la independencia del Uruguay, de José Pedro Barrán, Ana Frega y Mónica Nicoliello, Publicaciones de la Universidad de la República, 1999.

(2) Fructuoso Rivera (1784 o 1788-1854) fue un militar y político decisivo en las luchas por la independencia, primer presidente de Uruguay, fundador del Partido Colorado y uno de los protagonistas principales de la historia nacional. Hijo de un gran terrateniente, se crio en la campaña, dedicado a las tareas rurales. Su formación intelectual fue sin duda precaria. Se sumó a la revolución anticolonial de 1811 junto a su sobrino Bernabé y su destreza como guerrillero le dieron una rápida popularidad. El caudillo José Artigas lo ascendió rápidamente, y estableció una sólida amistad con Juan Antonio Lavalleja, otro jefe revolucionario, también hombre de la campaña. Probablemente “Frutos” Rivera fue el más eficaz de los jefes artiguistas debido a sus golpes imprevisibles y geniales. Después de la derrota de Artigas ante la invasión portuguesa (1816-1820), Rivera quedó solo en la Provincia Oriental con sus tropas. En marzo de 1820 firmó el acuerdo de Tres Árboles, por el que admitió el triunfo luso-brasileño y pasó a servir a las órdenes de Carlos Federico Lecor. Obtuvo dos privilegios: mantener tropa armada a su cargo y evitar el desalojo masivo de los propietarios de tierra. En los años de la dominación portuguesa Rivera, barón de Tacuarembó (título que rechazó), y brigadeiro, consolidó su poderío como el más importante caudillo oriental, ya que de él dependían los ocupantes de tierra, en especial los beneficiarios del Reglamento Provisorio artiguista de 1815. Después que Lavalleja y Manuel Oribe iniciaran la guerra contra Brasil en 1825 (Cruzada Libertadora), Rivera se sumó en el discutido Abrazo del Monzón. Su concurso resultó decisivo: ganó la batalla de Rincón, participó en la batalla de Sarandí y obtuvo el pasaje a filas revolucionarias de destacados caudillos que le eran incondicionales. Pero tuvo graves desencuentros con los jefes argentinos del Ejército Republicano y con Lavalleja, por lo que terminó marchándose a Santa Fe. En 1828, en un momento de impasse de la guerra contra Brasil, reapareció de manera espectacular y, luego de intentar sin éxito la autorización de Lavalleja, inició la conquista de las Misiones Orientales, en la que eludió la persecución de Oribe y se apoderó de la totalidad del territorio. Firmada la Convención Preliminar de Paz, que implicó la independencia de Uruguay, debió a su pesar retroceder hacia el sur, seguido por miles de indios guaraníes. Pactó con Lavalleja y en octubre de 1830 fue designado primer presidente de la nueva República. Dejó la administración del Estado en manos de otros y se dedicó a recorrer el interior, afincado básicamente en Durazno. Se encargó junto a Bernabé Rivera de exterminar a los charrúas que aún pretendían seguir viviendo al modo tradicional, enfrentó sublevaciones de Lavalleja y terminó su mandato en 1834. Chocó rápidamente con Oribe, presidente de la República en 1835, y se levantó en armas. Fue el inicio de un largo conflicto civil que se mezclaría con la guerra argentina entre federales y unitarios, y que se extendería hasta 1852 (Guerra Grande), según se verá en los próximos capítulos de esta serie.

(3) Instituciones, cambio tecnológico y distribución del ingreso. Una comparación del desempeño económico de Nueva Zelanda y Uruguay (1870-1940), tesis de maestría en Historia Económica de Jorge Álvarez, Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, Montevideo, 2013.

(4) La enciclopedia de El País, dirigida por el autor de es esta serie de artículos, 16 tomos, diario El País, 2011.

Próximo capítulo: Un Estado nuevo sin bancos ni moneda propia.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla reportarcomentario@montevideo.com.uy, para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.