Cuando la Liebig’s Extract of Meat Company comenzó a embarcar por Fray Bentos, en la década de 1860, la navegación por el río Uruguay era muy intensa: desde y hacia puertos de Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y algunos fondeaderos del sur de Brasil.

“El fondeadero inmediato a Fray Bentos, a cuya costa se aproxima mucho el canal del Uruguay, es tan excelente que no baja de cinco a seis brazas de profundidad (una braza: 1,67 o 1,83 metros, según sea castellana o inglesa), y está abrigado por sus altos barrancos de los vientos”, había advertido en un artículo de 1857 el diario montevideano El Nacional (1).

La navegación hacia el norte, hasta Concepción del Uruguay, Paysandú, Colón y Salto-Concordia, solo era posible con barcos de poco calado, por la existencia de pasos de escasa profundidad, como el de isla Almirón, frente a Casablanca, una población que se gestó a partir de un saladero de 1806-1811, origen del actual Frigorífico Casa Blanca (Fricasa).

En 1852, tras el fin de la Guerra Grande, se estableció un servicio regular de navegación a vapor entre Montevideo y Salto, un viaje de más de seiscientos kilómetros que se realizaba en tres días. En 1862 comenzó a operar una línea regular de vapores, de origen paraguayo, entre Montevideo y Asunción, a través de los ríos De la Plata, Paraná y Paraguay. En 1868 el vapor Yi, construido en Estados Unidos, inauguró la carrera entre Montevideo y Buenos Aires (2).

La competencia del puerto Madero

Una parte significativa de las exportaciones uruguayas a partir de 1891, más del 8% del total, se embarcó desde Buenos Aires, a donde los productos arribaban en tránsito. A la vez, alrededor del 6% de las exportaciones salidas por el puerto de Montevideo provenía en tránsito desde el litoral argentino, Paraguay, Bolivia o el sur de Brasil (3). Para captar parte de ese tránsito que beneficiaba a Montevideo, Argentina elevó el pago de derechos a la navegación de cabotaje uruguaya.

Nada nuevo bajo el sol. La competencia entre los puertos uruguayos, como Nueva Palmira y Montevideo, con las terminales argentinas, como Rosario o Buenos Aires, para captar mercadería en tránsito y trasbordos se prolonga hasta hoy. Para seducir a paraguayos y bolivianos se ofrecen mejores instalaciones, calados más profundos, o peajes e impuestos módicos.

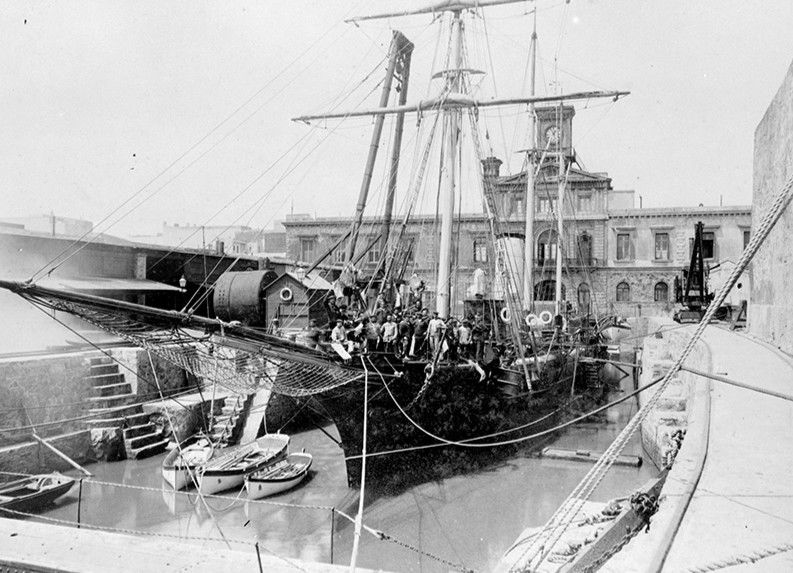

La Liebig’s de Fray Bentos embarcaba su producción en su propio muelle, en veleros y vapores transoceánicos, o la enviaba para su trasbordo en Montevideo. A fines del siglo XX amplió su disponibilidad de fletes y precios embarcando una parte de sus cueros y grasas a través de puerto Madero, Buenos Aires, una obra formidable inaugurada por etapas entre 1889 y 1898.

En la década de 1890 el puerto de Buenos Aires se volvió más eficiente y barato que el de Montevideo, cuyas instalaciones resultaban muy primitivas. Puerto Madero, que debe su nombre al comerciante y político porteño Eduardo Madero (1833-1894), sirvió para el trasbordo de buena parte de las mercaderías en tránsito de Paraguay y otras regiones mediterráneas, y exportó productos remitidos desde el litoral uruguayo, como extracto de carne Liebig’s, cueros y cereales.

La eficaz competencia del puerto de Buenos Aires redujo mucho el comercio de tránsito por Montevideo, una fuente clave de la riqueza de la capital uruguaya, que ya no se recuperaría del todo.

Las obras del nuevo puerto de Montevideo recién comenzaron el 18 de julio de 1901, durante el gobierno de Juan Lindolfo Cuestas, y se inauguraron el 25 de agosto de 1909. (La fiesta fue arruinada por el naufragio el día anterior del vapor Colombia, embestido en el antepuerto por un carguero alemán, y que provocó decenas de muertes).

Desde mediados del siglo XIX y principios del XX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, los costos del transporte marítimo se redujeron gracias a una muy considerable extensión de la navegación a vapor, en sustitución de la vela.

Sin embargo el creciente tamaño de los buques afectó el tránsito por el río Uruguay, sembrado de bajíos y saltos.

Un puerto de aguas profundas

La escasa profundidad del Río de la Plata exigió la hechura de canales y permanentes tareas de dragado, lo que alentó los planes de construir un puerto sustituto sobre el océano Atlántico: un puerto de aguas profundas.

En la década de 1880 un hermano del entonces presidente argentino Julio A. Roca propuso al gobierno de Máximo Santos la construcción de un ferrocarril que uniría la provincia argentina de Corrientes con la Fortaleza de Santa Teresa, Rocha, en cuyas inmediaciones se haría un puerto. La idea fue discutida pero no prosperó.

En 1895 el presidente Juan Idiarte Borda y su ministro de Fomento, Juan José Castro, impulsaron estudios y proyectos legales para construir un puerto en La Coronilla, Rocha, a solo veinte kilómetros de la frontera con Brasil.

En 1898 un grupo de empresarios ingleses propuso crear un puerto también en La Coronilla, como terminal de una línea ferroviaria a crearse, la Trans-Uruguayan Railway, que uniría Santa Rosa del Cuareim (actual Bella Unión) con el Atlántico a través de Paso de los Toros y Treinta y Tres. Ese ramal también podría transportar carga del litoral argentino y del sur de Brasil.

Un estudio oficial iniciado en 1903 concluyó que la zona con mayores facilidades para crear un puerto oceánico sería la ensenada del Arrecife, al norte del cabo Santa María, en la actual ciudad La Paloma, que contaba con cierto abrigo natural. En 1910 se construyó en La Paloma un puerto con muelle de madera protegido por una escollera de 1.114 metros.

El 2 de abril de 1913 la Cámara de Senadores aprobó una fuerte partida de dinero para estudiar la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas en La Coronilla, según consignó Milton Vanger, biógrafo de José Batlle y Ordóñez (4). El objetivo era favorecer la zona este del país, atraer carga para el sur de Brasil y descentralizar a Uruguay, cuya red de transporte convergía completamente en Montevideo.

El estudio respondió a la iniciativa de Edward O’Brien, exembajador estadounidense en Uruguay y por entonces presidente del Directorio del Frigorífico Swift, recién instalado en la zona del cerro de Montevideo. O’Brien propuso hacer ese puerto y además construir un ferrocarril que atravesara el país en diagonal entre el departamento de Artigas y La Coronilla. Inversionistas estadounidenses aportarían el dinero a cambio de títulos de deuda garantizados por el gobierno uruguayo. A Batlle le interesaba la idea de atraer capital estadounidense para que compitiera con el inglés.

Este proyecto naufragó entre la grave crisis económico-financiera uruguaya de 1913 y la Primera Guerra Mundial que se inició en 1914.

La idea fue retomada por el agrimensor Carmelo Cabrera, un antiguo guerrillero y dinamitero del Partido Nacional, quien se integró al Senado en 1928. Él, que había trabajado largamente en los ferrocarriles argentinos, propuso sin suerte un “ferrocarril intercontinental”: una interconexión desde Bolivia y Paraguay, a través de Bella Unión, hasta un nuevo puerto en La Coronilla (5).

Los problemas por el escaso calado de los puertos de Montevideo y del litoral, particularmente el muy activo de Nueva Palmira, por donde embarcan los cereales uruguayos y trasbordos paraguayos y bolivianos, reviven periódicamente; así como la dura competencia argentina por la carga en tránsito por la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El suministro de petróleo a Uruguay se solucionó con la construcción del Complejo Terminal del Este (más conocido como “boya petrolera”), inaugurado en 1978, que permite la descarga de los superpetroleros en José Ignacio y el traslado del crudo a la refinería de Ancap en el barrio La Teja de Montevideo mediante un oleoducto de unos ciento cincuenta kilómetros.

El proyecto del puerto de aguas profundas en El Palenque, Rocha, habilitado por una ley de 2011 del gobierno de José Mujica, se arruinó en 2014 con el cierre del proyecto minero Aratirí, de la firma anglo-india Zamin Ferrous, que también significó el abandono de la planta regasificadora que se construía frente a Montevideo.

(1) Historia de los pueblos orientales, Tomo III, de Aníbal Barrios Pintos – Ediciones de la Banda Oriental y Ediciones Cruz del Sur, 2008.

(2) Cronología comparada de la historia del Uruguay 1830-1985, de Roque Faraone, Blanca París, Juan Oddone y colaboradores.

(3) Crecimiento económico en Uruguay durante la Primera Globalización - Un estudio de las exportaciones como motor del proceso, tesis de maestría de Álvaro Nicolás Bonino Gayoso, Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Historia Económica y Social, octubre de 2015.

(4) El país modelo – José Batlle y Ordóñez 1907-1915, de Milton I. Vanger, Editorial Arca, 1983, y Ediciones de la Banda Oriental, 1991.

(5) Carmelo Cabrera: El pasional ladero de Aparicio Saravia y Herrera, de Alberto Piñeyro – Linardi y Risso, 2020.

Próximo capítulo: El comercio exterior en 1830, en plena “edad del cuero”, y los inicios de la industria.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]