Al tiempo de su independencia, a fines de la década de 1820, Uruguay básicamente exportaba cueros de vacunos y yeguarizos y, en menor medida, tasajo y grasa derretida; producía ciertos bienes de consumo muy elementales, como harinas y artículos de talabartería, aún en la “edad del cuero”; y adquiría casi todo lo demás en el extranjero.

Los detallados informes de Thomas Samuel Hood, cónsul británico en Montevideo entre 1823 y 1843, que incluían el movimiento del puerto, bosquejan aquel mundo (1). Se exportaban básicamente millones de cueros de vacunos y yeguarizos cada año, en tanto se importaban bienes industrializados desde Gran Bretaña (hierro, loza, platos de estaño, cubiertos, cuerdas, cerveza, carbón, muebles, perfumes, cueros curtidos y artículos de talabartería), Estados Unidos (tablas de pino, pinturas, sillas, brea y alquitrán, melaza, te, harinas), España y otros orígenes europeos (vino, brandy, pasas de uva, vinagre, papel, aceitunas, aceite de oliva) y desde Brasil (esclavos, azúcar, arroz, tabaco, café, arpillera, fariña, maderas).

Otra parte significativa del tráfico comercial, menos formal que informal, se realizaba a través del río Uruguay, del Río de la Plata superior, o por los más de mil kilómetros de frontera con Brasil, abierta casi por completo. Por allí ingresaba yerba mate empacada en cueros o en barricas de madera, tabaco en cuerda o en hebra, aguardientes, harinas de trigo, maíz y mandioca, arroz, café, azúcar, sal, cuchillería, paños, ponchos, sombreros, maderas finas.

Hasta bien entrado el siglo XIX la frontera de Uruguay con Brasil fue poco más que una convención artificiosa, un territorio liberado o fuera del control estricto de Montevideo y Río de Janeiro. En los hechos, la mayoría de los hacendados en la franja fronteriza eran gaúchos.

“Cruzando el río Jaguarão, señores, la vestimenta, la lengua, las costumbres, la moneda, las medidas, todo, hasta la otra orilla del río Negro, todo, señores, incluida la tierra misma, todo es brasileño”, sostuvo un diputado en el Parlamento de Brasil en 1845 (2).

Los inicios de una industria nacional

En la década de 1860, cuando se gestó la compañía Liebig’s de Fray Bentos, la industria uruguaya aún era poco significativa, salvo las más básicas, como salazón de carnes, talabartería, molienda de trigo y maíz, producción de cerveza y vino en pequeña escala, herrerías y carruajes, caleras, hechura de algunos enseres domésticos.

La producción de extracto de carne y de carnes en conserva, iniciada por la Liebig’s y seguida por La Trinidad, sobre el río San José (1868), y por la Compañía Agrícola y Pastoril, del barón de Mauá, cerca de Mercedes (1868), fueron una gran novedad: un paso en dirección a la modernidad y el arribo de la revolución industrial.

Entre mediados de las décadas de 1860 y 1870 se registró un crecimiento de las manufacturas, que fue apoyado por el financiamiento de los bancos, creados a fines de la década anterior. Los nuevos inmigrantes fueron decisivos.

En esa época la mayoría de las plantas de manufacturas patentadas pertenecían a nacidos en el extranjero, aunque en los establecimientos más tradicionales y de mayor porte, como saladeros y molinos, predominaban los criollos.

El historiador Alcides Beretta Curi señaló que ese tiempo de modernización produjo en Uruguay “un mayor vínculo con el mercado mundial, una creciente urbanización, acompañada del desarrollo de un sector de industrias, una reestructura de la sociedad (constitución de nuevas clases sociales), la recepción de capitales extranjeros que concurrieron al desarrollo de servicios, y un flujo variable pero sostenido de inmigrantes europeos” (3).

“Estos inmigrantes, que eran portadores de una racionalidad propia de las relaciones capitalistas de producción, registraron altas tasas de radicación urbana y su presencia tuvo un peso considerable en el desarrollo de los servicios y de la industria”, agregó Beretta Curi. “Entre 1870 y la primera guerra mundial, América Latina desarrolló industrias inducidas por las exportaciones, etapa que coincide con la llamada ‘modernización’ (institucional, creación de infraestructura, constitución de un mercado de bienes de consumo y bienes de capital). Estas economías demandaron artículos y servicios diversos para las exportaciones: bolsas para cereales y harinas, toneles para el tasajo, astilleros para reparación de las embarcaciones que atendían el cabotaje; talleres para el mantenimiento de la red ferroviaria, y de las estructuras portuarias. A su vez, el proceso de urbanización provocó un crecimiento de la población y consiguientemente un incremento de la demanda de artículos básicos (alimentos, vestimenta, etcétera) que fueron suministrados por nuevas industrias”.

Pulperos y pequeñas industrias en el interior

Las industrias productoras de bienes de consumo interno básicos no se radicaron solo en Montevideo, que hasta bien entrado el siglo XX nunca superó el 25 o 30% del total de la población del país. Entonces la producción en la comarca chica era de gran significación. Las comunicaciones relativamente precarias con la capital, al menos hasta la completa extensión del ferrocarril en la década de 1890, favorecieron a las pequeñas industrias y talleres de las ciudades y pueblos del interior.

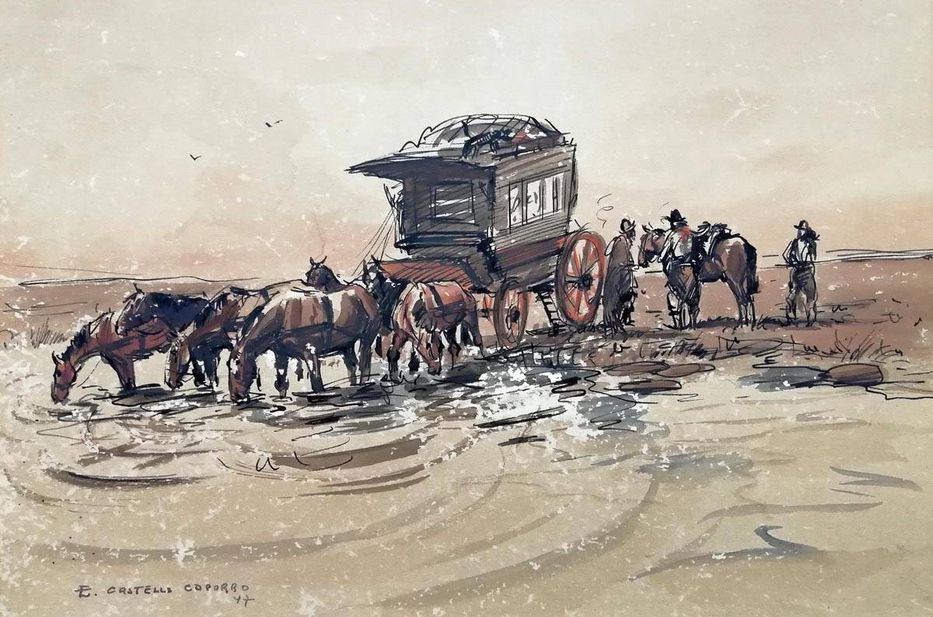

Las industrias del interior del país proveyeron mobiliario para el hogar y el comercio, artículos de construcción, diligencias y carretas, aperos, barricas, herramientas, arados y una gran variedad de bienes.

Muchos “pulperos” de campaña, o comerciantes de ramos generales y centros de reunión social, fueron a la vez productores rurales, tenderos, prestamistas y acopiadores de frutos del país. Solían cobrarse las deudas de los estancieros con altos intereses o con fracciones de campo. Iniciaron pequeñas industrias, como molinos harineros o bodegas, amasaron fortunas familiares y formaron grandes estancias. Entre ellos se cuentan el catalán Francisco Masoller en la frontera norte con Brasil; el caudillo blanco Bernardino Olid, hijo de William Olley, un inglés de Sussex, en India Muerta, Rocha; el catalán José Piquet en el Paso Hondo del arroyo Tres Árboles, en Río Negro; el vasco José Elorza también en Río Negro, en Las Flores, cerca de la actual ciudad de Young, padre del cabañero del mismo nombre; el catalán Francisco Vidiella en Salto; la Casa Evans en Conchillas; los Crosa Pignarol y los Casavalle al norte de Montevideo; los pulperos del Camino del Comercio, entre la Aduana de Oribe y el Cerrito, durante el sitio de Montevideo en la Guerra Grande; el canario Francisco Aguilar en Maldonado; los vascos Etcheverry en la Posta del Chuy, Cerro Largo; la pulpería La Lata Vieja del canario Juan Cardona, donde hoy está la ciudad que lleva su apellido; o aún antes, en el 800, pulperías como la de Francisco Alonso “Farruco”, cerca del arroyo del Cordobés, con capilla y cañón.

En general, los barraqueros de Montevideo, que enviaban compradores a las estancias, y muchos pulperos, se beneficiaron de la falta de información y de la ignorancia lisa y llana de una parte de los productores de la campaña, cuando no de su arcaísmo administrativo y afición al crédito. Otros productores, más austeros y avisados, aprovecharon la competencia entre las barracas, hicieron fortunas y fueron grandes ahorristas y depositantes en el incipiente sistema bancario.

El último eslabón del crédito y de la usura, o casi, eran las casas de empeño y los prestamistas concentrados en ciertos barrios de Montevideo, en el Centro y bajo los arcos de la Pasiva, en la vereda sur de la plaza Independencia. Ellos incluso compraban a los funcionarios los sueldos que les debía el gobierno, con grandes quitas, pues podían esperar y cobrarlos en algún momento.

La prensa y los negocios

La prensa de Montevideo y de los pueblos del interior, más la revista de la Asociación Rural, que llegaban a las estancias a partir de la década de 1870, cumplieron un papel decisivo para informar sobre precios de “tablada”, tendencias del mercado y toda clase de negocios, así como de los servicios de diligencia y de vapores fluviales, mucho antes de la era de la radio.

Por ejemplo, una “sociedad para la construcción del Mercado del Puerto” en Montevideo, que presidía Pedro Sáenz de Zumarán, ofreció acciones de 100 pesos en el diario El Siglo, el más moderno y de mayor tirada, del 3 de octubre de 1865. “La Dirección no cree equivocarse al calcular que los accionistas obtendrán un fuerte interés mensual sobre los fondos”, proponían. El Mercado se inauguró tres años después, con múltiples accionistas, incluso productores rurales.

(1) Thomas Samuel Hood, cónsul británico en Montevideo durante la dominación luso-brasileña, ascendió al rango de cónsul general el 18 de agosto de 1830, cuando Uruguay inició su andadura independiente. Lo mantuvo hasta el 8 de febrero de 1843, fecha en que fue sustituido cuando las tropas federales y del Partido Blanco pusieron sitio a Montevideo, en plena Guerra Grande. El gobierno de la Defensa de Montevideo solicitó su remoción debido a la cercanía de Hood con Manuel Oribe, jefe de los sitiadores. Ver El cónsul británico en Montevideo y la independencia del Uruguay, de José Pedro Barrán, Ana Frega y Mónica Nicoliello - Publicaciones de la Universidad de la República, 1999.

(2) Héroes a caballo – Los hermanos Saravia y su frontera insurgente, de John Charles Chasteen, Biografías Aguilar/Fundación Bank Boston, 2001.

(3) Inmigración europea e industria - Uruguay en la región (1870-1915), de Alcides Beretta Curi, Universidad de la República – Biblioteca Plural 2014.

Próximo capítulo: El proteccionismo, las primeras industrias locales y la irrupción del alambrado.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]