El periodista Daniel Muñoz (bajo el seudónimo Sansón Carrasco) narraba en los diarios montevideanos en la década de 1880 sus salidas en ferrocarril hacia el interior del país. Así, por ejemplo, el convoy de la North Eastern Uruguay Railway partía de la antigua y pequeña estación terminal en la Aguada, y marchaba por la calle La Paz hacia el este, tocando campana para alertar a los transeúntes, hasta el “túnel de la calle Sierra”, actual Daniel Fernández Crespo (1).

Todos los caminos conducían al Centro de Montevideo.

En parte, la macrocefalia (cabeza desmedidamente grande) que se gestó en Uruguay a partir de la década de 1930, que concentró la mitad de la población del país en Montevideo y su área metropolitana, fue resultado de los sistemas de transporte y comunicaciones convergentes en la capital, así como se agruparon las principales industrias, comercios y reparticiones públicas.

El ferrocarril uruguayo no fue la excepción. Todas las líneas desembocaban en Montevideo, donde estaba el principal puerto; aunque hubo alguna propuesta a fines del siglo XIX de trazar una línea férrea en diagonal por el territorio uruguayo, desde Bella Unión hasta un nuevo puerto de aguas profundas, en la zona de la fortaleza de Santa Teresa, en Rocha, o bien en La Coronilla (ver capítulo 43 de esta serie).

La expansión del ferrocarril incrementó el predominio de la capital sobre el resto del territorio. Los artículos disponibles en el interior del país aumentaron con rapidez y cambiaron los modos de vida. La incipiente industrialización, el ferrocarril, el incremento del comercio y del comercio exterior quitaron poder a los terratenientes y consolidó el de los comerciantes y políticos radicados en Montevideo.

Los planes para el ferrocarril también procuraban restablecer un fuerte vínculo de comercio con algunas provincias del norte argentino, el sur de Brasil y eventualmente Paraguay, según una tradición iniciada en tiempos coloniales.

El principal ideólogo del trazado de las líneas, a partir de estudios realizados desde principios de la década de 1870, fue Juan Alberto Capurro (1841-1906), un destacado ingeniero graduado en Turín, Italia, además de empresario. Él realizó el plano catastral de Montevideo, un registro de cada manzana, padrón y edificación existente, que terminó en 1871. Diseñó el Teatro Cibils, que se incendió en 1912, la casa quinta del cónsul italiano Juan Bautista Raffo, actual Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, y otras fincas destacadas. En 1880 Lorenzo Latorre le encargó la adecuación de la casa de Francisco Estévez en plaza Independencia para transformarla en Casa de Gobierno, o Palacio Estévez, que hasta entonces funcionaba en el Fuerte, en la actual plaza Zabala. Entre 1884 y 1886 realizó la residencia particular para el entonces presidente Máximo Santos en 18 de Julio y Cuareim, llamado Palacio Santos y actual sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la vivienda tipo palacete para Agustín de Castro, su abuelo, un comerciante de espejos, ubicada en 25 de Mayo 520. Entre 1885 y 1888 diseñó la Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaría en la manzana delimitada por Miguelete, Arenal Grande, Dacá y República.

Como político del Partido Colorado, Juan Alberto Capurro también fue electo diputado varias veces; ministro de Gobierno en 1890, y ministro de Fomento bajo el gobierno de Julio Herrera y Obes primero y de José Batlle y Ordóñez después. En 1904 presidió el jurado asesor de la comisión que estudió la construcción del Palacio Legislativo, acompañado entre otros por el ingeniero Luigi Andreoni. Junto a su hermano Federico Capurro, instaló una destilería de alcoholes —que años después serviría de base para la creación de la refinería de Ancap—, una refinería de azúcar, una fábrica de almidón y la cervecería Saturno, entre otras empresas (2).

Vías excesivamente largas

La herramienta decisiva fue la ley de Trazado General de Ferrocarriles, del 27 de agosto de 1884, durante el gobierno de Máximo Santos, que luego sería ampliada por otras normas. Entonces la producción rural se había modernizado grandemente, el Estado central había consolidado su poder y sus vínculos con los centros financieros del capitalismo triunfante, desde Londres, Berlín y Bruselas a Nueva York.

Los británicos disponían de las máquinas, los materiales, de los técnicos, artesanos, gerentes y burócratas y del capital necesario. Nada de eso estaba al alcance del Estado uruguayo (tampoco del argentino, salvo de manera fragmentaria). De hecho, el ferrocarril era una tecnología esencialmente británica desde tiempos del ingeniero George Stephenson; aunque en torno al 900 la competencia estadounidense y alemana era cada vez más notoria.

La mayoría de las líneas gozaron de un interés garantido del 7% del capital ficto de 5.000 libras esterlinas por kilómetro de vía férrea, o incluso más según el tramo (al menos en teoría), lo que ocasionó la construcción de inútiles curvas y tal vez de 8% a 15% de kilometraje superfluo.

Los recorridos sinuosos, además, reducían la velocidad promedio de los trenes, que raras veces sobrepasaban los 30 kilómetros por hora, para desesperación de los viajeros y suplicio de los vacunos transportados (con la consiguiente pérdida de kilos y de dinero).

Esa observación, denunciada en su época por algunos técnicos y legisladores y repetida por muchos historiadores durante el siglo XX, tuvo otras causas coadyuvantes. Ciertamente las empresas del ferrocarril no tenían muchos estímulos para acortar los trazados. Pero también es cierto que la tecnología disponible entonces no facilitaba los trazados rectos, que podían resultar extraordinariamente onerosos. Las vías férreas de Uruguay del siglo XIX, al igual que muchas otras en el mundo, no atravesaban los bañados, sino que los bordeaban; no cortaban cerros ni depresiones sino que los esquivaban. De ahí que los trazados, efectivamente, sean más largos que las rectísimas carreteras modernas, aunque no más largos que los sinuosos caminos del siglo XIX, que transcurrían por los lomos de las cuchillas para evitar los cursos de agua.

Ganancias garantizadas, aunque decrecientes

El Estado uruguayo solo podía intervenir en la fijación de las tarifas si las ganancias netas de las empresas superaban el 12%, cifra a la que naturalmente nunca llegaron, a veces mediante enredos contables (3). Una ley de 1888 redujo ese margen de utilidad neta máxima a 8%, aunque no para los contratos ya firmados.

Mientras tanto la rentabilidad garantizada a las empresas ferroviarias británicas, que era de 7% en 1884, se renegoció a solo 3,5% en 1891, después de que la grave crisis económico-financiera mundial hundiera a los países del Río de la Plata en la depresión.

En suma: las ganancias aseguradas del ferrocarril inglés son un mito. En teoría era un gran negocio, pero el gobierno no pagaba los subsidios prometidos. De hecho, los gobiernos uruguayos no pagaron las garantías a los ferrocarriles durante toda la década de 1880 salvo en parte (4). Los capitalistas ingleses terminaron por aceptar una rentabilidad menor con tal de cobrar.

En 1887 se concedió a una firma británica el Ferro Carril Mediterráneo (Midland Uruguay Railway), que en 1890 completó la unión entre Paysandú y Salto y Paso de los Toros, y desde allí con Montevideo.

Midland, la segunda línea de importancia en Uruguay detrás de la Central Uruguay Railway, o Ferrocarril Central, estuvo destinada básicamente a transportar ganado, aunque también compitió por otras mercaderías que entonces circulaban por vía fluvial: por el río Uruguay y el Río de la Plata.

Una ley de noviembre de 1888, durante el gobierno de Máximo Tajes, planeó algunas líneas por el centro del país, hacia el oeste, por Colonia, y hacia el este. Solo se cumplió en parte.

En 1901 el ferrocarril llegó a Colonia y Mercedes, en 1910 a Maldonado y pocos años más tarde a Rocha y La Paloma.

La Liebig’s Extract of Meat Company recién pudo recibir vacunos por ferrocarril a partir de 1911, cuando se inauguró el ramal de la línea Midland entre los corrales de Algorta, Young y Fray Bentos.

El fin para diligencias y carretas

El servicio del ferrocarril entre Montevideo, Rivera y el litoral norte, aunque relativamente caro, comenzó a liquidar a la diligencia para el transporte de personas; al tráfico de mercaderías en carretas, incluidos artículos de consumo importados, cueros y lanas, y a reducir la distancia recorrida por las tropas de ganado vacuno y ovino.

Carreros y troperos, viejos oficios desde la época colonial, se extinguirían de a poco a lo largo del siglo XX, a pesar de la decadencia del ferrocarril, con la extensión de las carreteras y la imposición del camión.

En la década de 1890 se podía viajar en ferrocarril entre Montevideo y el extremo norte del país en menos de un día, sin depender de calzadas y balsas para cruzar ríos y arroyos. Fue un asombroso adelanto sobre la diligencia, que debía hacer el mismo viaje en al menos cuatro jornadas, o sobre las carretas con mercancías, que demoraban entre 25 y 40 días en cruzar el país.

Los servicios de diligencia, con líneas radiales que convergían en Montevideo, hacían relevos de caballos en postas situadas cada veinte o treinta kilómetros, que también servían al pasaje y a los jinetes independientes.

Los caminos eran meras sendas a través del campo, con preferencia sobre el lomo de las cuchillas, para evitar bañados y arroyos. Los cursos de agua se cruzaban por vados poco profundos o bien en botes o balsas.

Después de la Guerra Grande se habilitó la construcción privada de puentes y postas a cambio de un peaje, como la aún intacta Posta del Chuy, en Cerro Largo, que hicieron los vascos Etcheverry a partir de 1855; o el puente de piedra sobre el arroyo Pando, ya derruido, que levantaron el mallorquín Miquel Carrió y el castellano Miguel Sierra. Pero los puentes mayores, así como los caminos macadamizados (piedra machacada y arena), se empezaron a construir en la primera década del siglo XX, con el arribo del automóvil.

Recién en 1891 se creó el Ministerio de Fomento, antecesor del Ministerio de Obras Públicas, que tuvo desde el inicio la tarea de planificar y ejecutar la construcción de carreteras, calzadas y puentes, así como otros proyectos de vialidad. También estaba a su cargo el control de las vías férreas y el transporte por ferrocarril, el puerto de Montevideo y la búsqueda y aprovechamiento de nuevas fuentes energéticas.

El primer puente (sumergible) sobre el río Yi, en Durazno, data de 1903. El puente metálico giratorio cerca de la desembocadura del río Santa Lucía se inició antes de la Gran Guerra de 1914-1918 pero culminó recién en 1925. La ruta 1 se completó en 1928 y el primer puente sobre el río Negro, por Paso de los Toros, se inauguró en 1929 (5).

El ferrocarril vinculó por completo a Uruguay

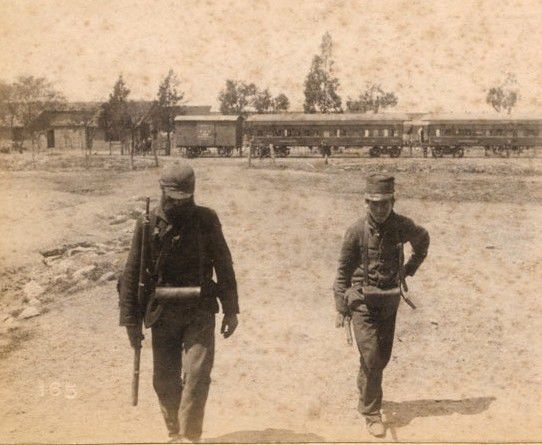

En las décadas de 1870 y 1880 el ferrocarril atravesó todos los obstáculos físicos y llevó hasta la frontera con Argentina y Brasil los bienes de Montevideo y su puerto, además del telégrafo; y cargó de regreso provisiones, insumos y productos exportables: vacunos, ovinos, tasajo, cueros, lanas, cereales, leña, cal.

Es cierto que, a mayor distancia de Montevideo, menor era el precio pagado al productor por sus productos. El flete era un arancel que aumentaba junto con la distancia de los mercados. Pero esa regla ha regido siempre, hasta hoy, en Uruguay y en el mundo. Como contrapartida, las tierras más alejadas de los mercados de consumo y de los puertos de embarque, como Montevideo y Nueva Palmira, son más baratas, con cierta independencia de su calidad.

El ferrocarril en Uruguay ya estaba maduro a fines del siglo XIX, con los principales extremos del territorio enlazados con Montevideo, aunque se hicieran luego, durante el siglo XX, otros tramos hasta completar casi tres mil kilómetros.

En general el ferrocarril uruguayo, privado y estatal, jamás podría haber sobrevivido sin subsidios oficiales, salvo algunos tramos muy específicos, debido a la baja densidad de población del país. Los tendidos ferroviarios solían ser largos y caros para transportar bienes y pasajeros entre zonas más bien desérticas, salvo en el extremo sur.

Un caso paradigmático de gran inversión subutilizada fue la línea ferroviaria de 220 kilómetros de extensión entre Florida, Sarandí del Yi y el kilómetro 329, sobre el río Negro, inaugurada en 1953 por la estatal AFE (Administración de Ferrocarriles del Estado, que monopolizó los servicios a partir de 1949).

En 1913 la red ferroviaria uruguaya, en proporción a la población nacional, era de las más extensas de América Latina, solo detrás de Argentina, Chile y Costa Rica (6). Sin embargo su contribución al desarrollo nacional tuvo un peso relativamente menor, según se vio en el capítulo 36.

Entonces comenzaban a predominar en la región las ideas nacionalistas, proclives a que los Estados tendieran y explotaran líneas ferrocarrileras por sí mismos, y que estatizaran las ya existentes. Las grandes empresas públicas de ferrocarriles se concretarían a fines de la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando en parte la debacle económica de Gran Bretaña y sus gruesas deudas por suministros de alimentos y materias primas durante el conflicto.

El ferrocarril vino a unir definitivamente al país, sobre todo el norte del río Negro con el sur, pese a los desastrosos caminos, que recién comenzarían a mejorar con la proliferación del automóvil, a partir de la década de 1920.

No menos importante: las líneas de ferrocarril provocaron la creación de una ristra de pueblos en torno a sus estaciones (muchos de ellos antes habían sido postas para jinetes y diligencias), que se convirtieron en pequeños polos socioeconómicos en sus comarcas.

Hasta cierto punto, la distribución demográfica de Uruguay fue determinada por las vías del ferrocarril. Por el contrario, el cierre de un sinnúmero de paradas y estaciones a fines del siglo XX, cuando la completa decadencia del ferrocarril estatal, significó también el ocaso de muchos poblados que no habían logrado tomar vuelo propio.

(1) Crónicas de un fin de siglo – Por el montevideano Sansón Carrasco, con selección prólogo y notas de Heber Raviolo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006.

(2) Resumen biográfico a partir de La enciclopedia de El País, 16 tomos, diario El País, 2011.

(3) El nacimiento del Uruguay moderno en la segunda mitad del siglo XIX, de José Pedro Barrán (Resumen de 1995).

(4) Uruguay, Argentina, el patrón oro y la crisis de 1890 - Essays on the Gold Standard: The Case of Uruguay, de Gastón Manuel Díaz Steinberg, Doctorado en Ciencias Sociales, opción Historia Económica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 2023.

(5) La enciclopedia de El País, 16 tomos, diario El País, 2011.

(6) Desarrollo, vaivenes y desigualdad – Una historia económica de América Latina desde la Independencia, de Luis Bértola y José Antonio Ocampo – Secretaría General Iberoamericana, 2010.

Próximo capítulo: La industria de las conservas y un augurio de nuevos tiempos.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]